変成器

変成器とは、電磁誘導を利用して交流の電圧や電流を変換する機器である。トランスとも。

概要[編集]

変成器のうち、電圧の変換を目的としたものを変圧器、電流の変換を目的としたものを変流器(カレントトランス)と呼ぶ。 また、実質的なインピーダンスの変換や電気的には絶縁をしつつ磁気的に結合してエネルギーを送る役割もある。

交流の変換はできるが直流の変換はできないため、直流を変換ために使うにはインバーターを介する必要があるという欠点がある。単相交流や三相交流を扱う変成器があり、三相のY型,Δ型,V型や単相と三相を組み合わせたような回路もある。これらのことを考えると、3次側の存在や電圧・電流の変換で係数が付くなど複雑なので、本ページでは特段断りのない限り単相交流を入出力とするものを考える。

電力系統は基本的に三相交流なので複雑になりがちだが、多少の係数は単位法などで丸め込むこともできる。 また、Y型やΔ型でもY-Δ変換とΔ-Y変換をして単相等価回路を取り出したと考えれば、単相交流と同じように考えられる。ただし、位相や中性点接地の方式などは考慮しなくてはならない。

役割[編集]

電圧の変換は、上昇させることを昇圧と下降させることを降圧があり、例えば発電所から家庭に向けて徐々に降圧されながら送電する。これは、送電には高電圧のほうが損失が低いという利点と、耐電圧などの観点で家庭用の機器は低い電圧で設計されていることによる。電気機器には種々の定格があり、電流も同様に変換する必要がある。

また、インピーダンスの変換(インピーダンス整合)にも反射を抑え気エネルギーを損失なく伝達させる役割がある。

他に、絶縁は昇降圧時に重要になる。なぜなら、電圧が下がっても高圧側と低圧側が通電してしまうと危険だからである。 エネルギーの流れを磁気によってつなぐ変成器では、類似の動作をするチョッパ制御よりも絶縁の点で優れている。 ただし、直流の直接的な変換はできないので、その点ではチョッパ制御が優れている。

理想変成器[編集]

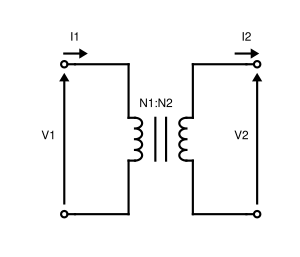

簡単な変成器は1次側と2次側からなり、1次側と2次側に巻く線の数によっておおよその性質が決まる。 これらの巻く線の数を巻数と呼んでなどと表すことが多い。ただし、添え字は1次側と2次側を示す。 同様に、電圧,電流,電力,インピーダンスをそれぞれ とととと表す。

また、変成器の仕組みを理解するために、しばしば理想的な変成器を考える。 理想変成器は、巻線抵抗や漏れ磁束、磁束飽和などを無視し、巻数を除いて1次側と2次側は対称になる。 これらを無視する場合には、巻数はその絶対的な数は重要ではなく比が重要になる。 そのため、巻数の比である巻数比(変成比)を定義して議論することが多い。

理想変成器においては、エネルギー損失がないためエネルギー保存則から

が成立する。

一方で、磁束と電圧の関係(ファラデーの電磁誘導の法則)から

が成立する。このとき、を変圧比と呼ぶ。

両者から

が成立する。このとき、を変流比と呼ぶ。

そして、電圧と電流からインピーダンスはなので

が成立する。

以上をまとめると以下のようになる。

| 電圧(変圧) | 電流(変流) | 電力保存 | インピーダンス変換 |

|---|---|---|---|

より正確な変成器[編集]

実際の変成器には、損失などの要素があり理想変成器では説明できない現象も起きる。 むしろ、理想変成器では起きない現象を利用したような機器を存在する。(フライバックコンバータなどもはや変成器の動作ではないようなことをする) すべての要素をそのまま考えるのは複雑すぎるので、理想変成器ほどではなくとも簡略化して解析することも多い。 例えば、T型等価回路やL型等価回路などの等価回路がある。 励磁インダクタンスや損失などによって、巻数を以外にも1次側と2次側は対称ではなくなり、逆方向に動作させる場合には異なる解析が必要になることもある。よって、実際の変成器は理想変成器と異なり1次側と2次側を固定して使い、定格電圧などの定格が決まっている。

結合係数[編集]

漏れ磁束があって

となる場合にはを結合係数と呼ぶ。結合の極性(向き)を加味するとの範囲を取り得る。 自己インダクタンス、相互インダクタンス、有効インダクタンス、漏れインダクタンスには以下のような関係式が成り立つ。

損失[編集]

損失には、負荷によって変化しない無負荷損と変化する負荷損に大別される。

無負荷損は、通電している場合に負荷の大きさに関係なく生じる。 無負荷損には、磁束飽和によるヒステリシス損や渦電流による渦電流損がある。 これらは一般に鉄などを材料とする鉄心で発生するので鉄損とも呼ばれる。

負荷損は、負荷電流の2乗におおよそ比例する。 負荷損には、巻線抵抗による銅損や渦電流による漂遊負荷損がある。 巻線は一般に銅などを材料とするので銅損という。