チョッパ制御

チョッパ制御とは、電子工学の一分野で、入力のオン・オフを繰り返すことで、実効値が任意の出力電圧・電流の電源を擬似的に作り出す電源回路の制御方式。

概要[編集]

入力電圧より下げる制御を降圧チョッパ、入力電圧より上げる制御を昇圧チョッパと呼ぶ。

歴史[編集]

電流、電圧を高速でオンオフする機構は19世紀に電鈴や電鐘で実用化されたが、ばねの機械的摩耗の問題があり、長期間の使用には問題があった。20世紀に入って真空管が発明されるとラジオやレーダーが実用化され、この技術が半導体の登場によって受け継がれた。

降圧チョッパ[編集]

本項では、直流電圧・電流を降圧するチョッパについて説明する。チョッパと言えば通常、直流チョッパという。

入力のオン・オフを繰り返すことで、実効的な電圧をさげるPWM制御を行う。

入力電圧に対して、1周期のうちオンになる時間をとすると、

周期定常状態において、出力電圧は

である。

ここで、を通電率(デューティ比)と言う。

理想的には電力損失がないので、入出力での積は保存され(エネルギー保存則)、出力電流は入力電流を用いて、である。

例えば、電圧10V,電流5Aの入力に対して、1周期1msのうち0.5msオンして0.5msオフすることを繰り返せば、出力電圧は5V、出力電流は10Aになるということである。

また、電流変化量はインダクタンスをとして、である。

上記の例では、通電率はなので、(インダクタと周期を一定としたとき)電流変化量は最大になっている。

電流変化量を小さくするには、インダクタを大きくすることや周期を短くすることが考えられる。

しかし、インダクタを大きくすると大型化・重量化・高コスト化していまい、

周期を短くするとスイッチング損失が大きくなる(理想的には電力損失がなかったが実際にはある)。

ドロッパーとの比較[編集]

ドロッパーでは電圧降下によって電圧を下げるため、余分な電力を熱として捨てているのに対し、 チョッパ制御では制御素子で必要な電力だけを取り出すため、熱によるエネルギーの損失が少ない。 例えば電圧を半分にする場合、ドロッパーでは半分ものエネルギーが失われる。

ただし、ここで言うドロッパーとは、負荷に制御用半導体が直列接続された回路を指す。 ドロッパーの例としては、3端子レギュレーターやLDOなどがある。 "熱としてエネルギーを捨てる非効率な制御"としてみれば、本質的には抵抗制御に類するものである。

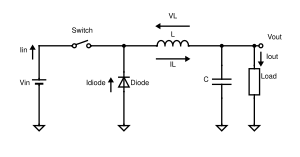

回路[編集]

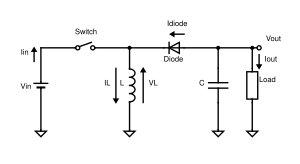

直流→直流降圧チョッパの回路には、半導体スイッチ,ダイオード,インダクタ,キャパシタなどが使われる。 主な役割は以下のようである。

- 半導体スイッチ:電気的に制御できる非常に高速なオン・オフ動作を可能にする。

- ダイオード:電流を一方向に流すことで、半導体スイッチオン時には電流を流さず、オフ時には電流を流す。電流環流ダイオードとも呼ばれる。

- インダクタ:電流を平滑化する。エネルギーを吸収・放出し、電源・負荷間の電力バッファとして安定化させる。キャパシタとともにローパスフィルタのように機能する。

- キャパシタ:電圧を平滑化する。エネルギーを吸収・放出し、電源・負荷間の電力バッファとして安定化させる。インダクタとともにローパスフィルタのように機能する。

昇圧チョッパ[編集]

本項では、直流電圧・電流を昇圧するチョッパについて説明する。

入力のオン・オフを繰り返すことで、実効的な電圧をさげるPWM制御を行うなど#降圧チョッパと同様である点が多い。そのため、異なる点を中心に説明する。

周期定常状態において、

である。</math>である。

ここで、で無限大の電圧が得られるように思えるが、

実際にはでは半導体スイッチがオンしたままなので、昇圧することはできない。

例えば、電圧10V,電流5Aの入力に対して、1周期1msのうち0.5msオンして0.5msオフすることを繰り返せば、出力電圧は20Vに、出力電流は2.5Aになるということである。

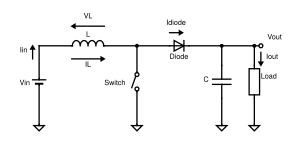

回路[編集]

直流→直流昇圧チョッパの回路には、半導体スイッチ,ダイオード,インダクタ,キャパシタなどが使われる。

昇降圧チョッパと異なり、インダクタが入力(電源)とともに出力に電力を送るため、

昇降圧チョッパと比べてインダクタが小型・軽量にしやすい。

昇降圧チョッパ[編集]

本項では、直流電圧・電流を昇降圧するチョッパについて説明する。

類似の動作をするものにフライバックコンバータがある。

入力のオン・オフを繰り返すことで、実効的な電圧をさげるPWM制御を行うなど#降圧チョッパ・#昇圧チョッパと同様である点が多い。そのため、異なる点を中心に説明する。

周期定常状態において、

である。

ここで、で無限大の電圧が得られるように思えるが、

実際にはそうでないのは昇圧チョッパと同様。

の値によって、降圧・昇圧どちらの動作もできる。

例えば、電圧10V,電流5Aの入力に対して、1周期1msのうち0.5msオンして0.5msオフすることを繰り返せば、出力電圧は10Vに、出力電流は5Aになるということであり、を境にでは降圧動作を、では昇圧動作をする。

回路[編集]

直流→直流昇降圧チョッパの回路には、半導体スイッチ,ダイオード,インダクタ,キャパシタなどが使われる。

降圧チョッパと異なり、インダクタが入力(電源)とともに出力に電力を送らないため、

昇圧チョッパと比べてインダクタが大型・高重量になりやすく、小容量で使われることが多い。

双方向チョッパ[編集]

本項では、直流電圧・電流をある方向では降圧し、逆方向では昇圧するチョッパについて説明する。

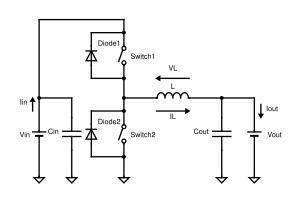

回路[編集]

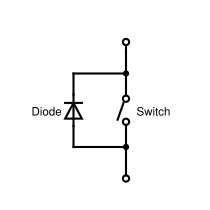

直流→直流双方向チョッパの回路は、#降圧チョッパと逆向きの#昇圧チョッパを重ね合わせたような回路である。半導体スイッチと逆並列ダイオードを組み合わせたバルブデバイスを2か所に使用する。

四象限チョッパ[編集]

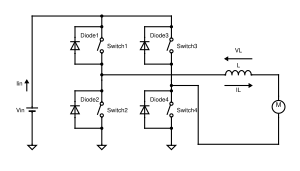

本項では、正転力行・正転回生・逆転力行・逆転回生の四象限動作をするチョッパについて説明する。

同様の動作をするものに単相フルブリッジインバータがある。

回路[編集]

直流→直流昇圧チョッパの回路には、#双方向チョッパと出力の電流が逆向きの双方向チョッパを重ね合わせたような回路である。半導体スイッチと逆並列ダイオードを組み合わせたバルブデバイスを4か所に使用する。

応用[編集]

ACアダプタ等に用いられる。

電車[編集]

- 回生ブレーキを働かせるためにチョッパ制御が用いられる。ただし近年はVVVFインバータ制御が主流であり、新造車でチョッパ制御が採用されることはまず無い。