論理回路

論理回路とは、デジタルな電子回路による、論理演算や記憶を行う回路。

実装[編集]

真理値の「真・偽」や2進数の「0・1」を、電圧の正負や高低、電流の方向や多少、位相の差異、パルスなどの時間の長短、等で表現して、 論理演算を実装する。電圧の高低で表現する場合それぞれを「H(ハイ)・L(ロー)」等と呼ぶ。素子としてはトランジスタなどの半導体素子がある。

正論理・負論理[編集]

正論理では「H」を真偽値の「真」に、負論理では「L」を真偽値の「真」に対応させる。

分類[編集]

基本的な演算を実装する論理ゲートがあり、それらを組み合わせて複雑な動作をする回路を構成する。 状態を持たない組み合わせ回路と状態を持つ順序回路に大別される。

組み合わせ回路[編集]

組み合わせ回路は、以下のような論理ゲートを組み合わせた回路である。現在の入力のみで出力が決まり、順序回路と異なり状態を持たない。 ただし、伝播遅延によって信号が遅れることはある。

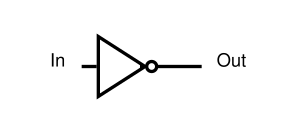

NOT(否定論理)[編集]

入力の反転を出力する。入力が真ならば偽を、偽ならば真を出力する。

AND・ORとともに基本回路であり、この3つで他の回路を構成できる。

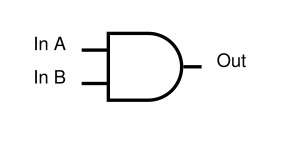

AND(論理積)[編集]

入力すべてが真のときに限り、真を出力する。入力のいずれかが偽のときに、偽を出力する。

NOT・ORとともに基本回路であり、この3つで他の回路を構成できる。

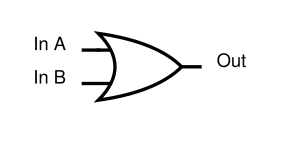

OR(論理和)[編集]

入力のいずれかが真のときに、真を出力する。入力すべてが偽のときに限り、偽を出力する。

NOT・ANDとともに基本回路であり、この3つで他の回路を構成できる。

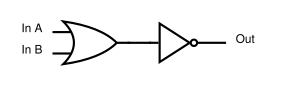

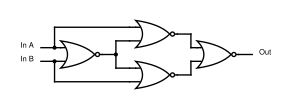

XOR(排他的論理和)[編集]

2つの入力が一致するときに偽を、不一致の時に真を出力する。

加算器などで使用される。

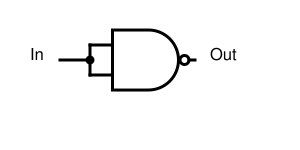

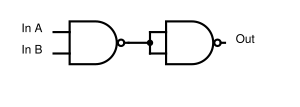

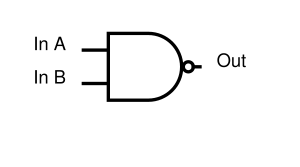

NAND(否定論理積)[編集]

NOT+ANDであり、ANDの否定を出力する。入力すべてが真のときそしてそのときに限り、偽を出力する。入力のいずれかが偽のときに、真を出力する。

NANDだけでNOT・AND・OR・XORなど他の回路を構成できる。

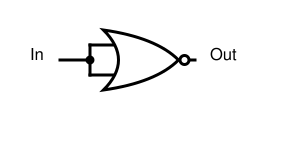

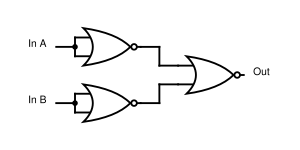

NOR(否定論理和)[編集]

NOT+ORであり、ORの否定を出力する。入力のいずれかが真のときに、偽を出力する。入力すべてが偽のときそしてそのときに限り、真を出力する。

NORだけでNOT・AND・OR・XORなど他の回路を構成できる。

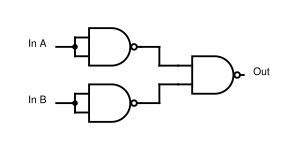

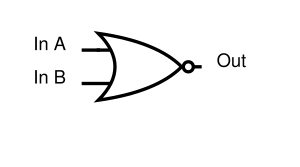

XNOR(否定排他的論理和)[編集]

NOT+XORであり、XORの否定を出力する。2つの入力が一致するときに真を、不一致の時に偽を出力する。

加算器などで使用される。

順序回路[編集]

順序回路は、ループにより内部に状態を持っていて、過去の状態と取得時の入力信号とで出力が決まる回路である。入力信号の組み合わせによっては不定になり得る。

フリップフロップ[編集]

制御信号により現在の入力信号の保持を行うもの。論理回路ではフリップフロップと呼ぶものも、コンピュータ・システムでの回路名としては(通常は複数ビットの記憶回路を)レジスタと呼ぶ。

非同期型(ラッチ)[編集]

入力の変化に対して、すぐに出力が変化するフリップフロップ。SRラッチ・JKラッチ・Dラッチなどがある。

同期型(狭義のフリップフロップ)[編集]

入力が変化にしても、クロックに依存して出力が変化しないフリップフロップ。SRフリップフロップ・JKフリップフロップ・Dフリップフロップ・Tフリップフロップなどがある。

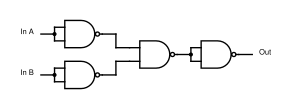

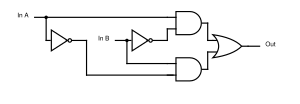

組み合わせ回路の構成[編集]

組み合わせ回路の構成には、NOTとANDとORを使う構成、NANDのみを使う構成、NORのみを使う構成が代表的であり、他にもNOTとNANDを使う構成なども考えられる。

- NOT+AND+OR構成は直感的にわかりやすく論理式から機械的に作ることもできる。一方で、複数種類のゲートを使うので実装上好ましくない場合が多い。

- NAND構成やNOR構成は単一のゲートを使うので実装上好ましい場合が多い。NOT+AND+OR構成から変換してつくることもできる。

| つくる回路 | NOT+AND+OR構成 | NAND構成 | NOR構成 |

|---|---|---|---|

| NOT回路 |  |

|

|

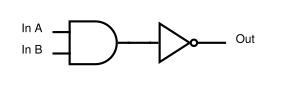

| AND回路 |  |

|

|

| OR回路 |  |

|

|

| NAND回路 |  |

|

|

| NOR回路 |  |

|

|

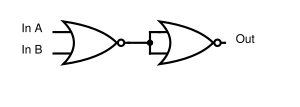

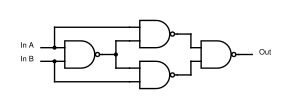

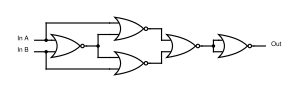

| XOR回路 |  |

|

|

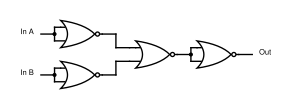

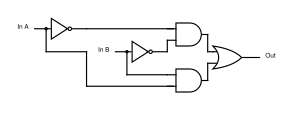

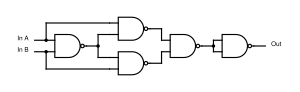

| XNOR回路 |  |

|

|

マイクラの回路[編集]

Minecraftのレッドストーン関連アイテム・ブロックを使うことで論理回路を構成することができる。 また、マイクラの回路勢は、レッドストーンのことをRSと略してRS関連アイテム・ブロックを呼ぶことがあり、本項もそれに従う。 詳細はMinecraftを参照されたい。

NOT[編集]

非透過ブロックとRSトーチを用いて構成できる基本的な回路。

OR[編集]

RSパウダーをつなぐだけで簡単に構成できる基本的な回路。

AND[編集]

OR回路への入出力にNOT回路を用いることで、ド・モルガン律を用いて構成できる回路。

T-FF[編集]

T-FFとは、Tフリップフロップのこと。 以前は、RS関連アイテム・ブロックを多数使用して構成されていた。 銅ランプが登場してからは、1ブロックで簡単に構成できるようになった。

CLK[編集]

CLKとはクロック回路のこと。 RSコンパレータやオブザーバーを利用して構成できる。 以前はRSリピータを多数使用した回路もあり、現在でも同じ回路を使ったり、コンパレータ型CLKでも遅延時間の調整にリピータを利用できる。 長周期の回路はタイマーと呼ばれ、ホッパーを利用したラブホッパータイマー回路などがある。