日章旗

ナビゲーションに移動

検索に移動

概要[編集]

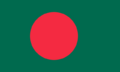

白と赤の2色で構成され、白地の中心に太陽を表す赤い円が描かれる。

平成11年(1999年)8月に、国旗・国歌法では、縦は横の三分の二、日章(赤い円)の直径は縦の五分の三、日章の中心は旗の中心と定めている。

赤い円の面積は、旗全体の約19%である。

歴史[編集]

嘉永6年 (1853年) のマシュー・ペリー来航後、対外関係上国旗の制定が不可避となり、薩摩藩主・島津斉彬の考案に基づいて採用されたとされている。

明治3年 (1870年) 1月、明治政府は郵船及商船規則 (太政官布告 57号) で商船の掲げるべき国旗として、さらにその年の10月の太政官布告651号で軍艦用の国旗として日章旗の規格などについて定めた。

日章旗は長らく諸法制整備前の太政官布告による既成事実として追認したものであり、国旗と定める明文法の規定はなかったが、1999年(平成11年)8月に国旗・国歌法が制定され、日章旗がようやく国旗として正式に規定された。

ギャラリー[編集]

国旗国歌法の本則における日章旗[編集]

国旗国歌法の附則の認める日章旗[編集]

歴代の日本国旗の一覧[編集]

-

幕府海軍旗(正確には帆の意匠、もしくは長旗)

-

大日本帝国の国旗

-

同上・縦横比2:3の別タイプ

-

連合国軍占領下の日本の商船旗

-

現在の国旗